D1グループ概要

Dグループは物性物理学・一般物理学の実験を行うD1グループと分子科学・物質科学の実験を行うD2グループに分けられます。

D1グループは物性物理学、素粒子物理学、生物物理学などの実験的研究を行っています。他グループとも共同研究や共同のセミナーを行いながら、分野をまたがる広い視野と能力をもった人材育成を行っています。量子光学・半導体物理学・超伝導・強相関電子系の物理学などについて、物質合成から最先端計測技術の開発にいたるまで、多種多様な研究・教育が行われています。

説明会ではD1、D2グループに分かれて研究室紹介を行います。

他グループへ移動

Aグループ(科学史・科学哲学)Bグループ(素粒子理論)

Cグループ(物性物理学・一般物理学(理論))

D2グループ(分子科学・物質科学)

上野 和紀 准教授 (薄膜・界面の電子物性)

半導体デバイスを物性研究へ応用することで薄膜・界面に新しい物質を創り出す研究を行っている。たとえば、トランジスタを応用した電場誘起超伝導性の発現や、磁性体でのスピン秩序の電気的な制御、二次元でだけ出現する高移動度電子・ホールなど新材料・新機能デバイスの実現を目指して研究を行っている。

居室:16号館222B

塩見 雄毅 准教授 (トポロジー・磁性・スピントロニクス)

物質が示す非自明な磁気的性質(磁性)に注目し、輸送現象や光学応答などの物性実験研究を行う。

さらに、種々の磁性体と異種物質を接合することで人工物質を作製し、新奇スピントロニクス現象の開拓を狙う。物質試料の合成から物性計測、数値計算に基づく実験結果の解析まで一貫した研究を行うことで、世界で誰も見たことのない新現象の開拓とスピントロニクス応用に挑む。

居室:16号館622

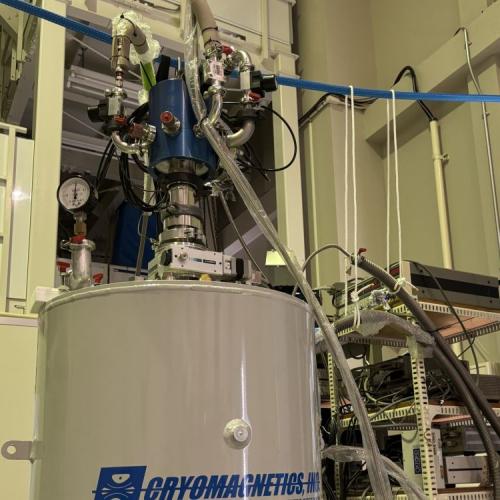

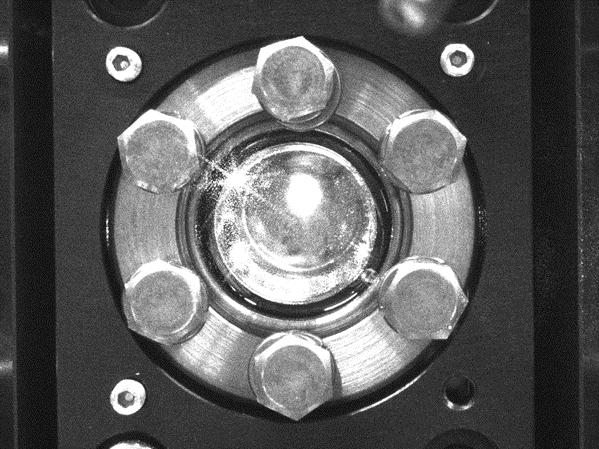

橘高 俊一郎 准教授 (超伝導・磁性・強相関電子系)

非従来型超伝導や量子臨界現象など、新奇量子現象の発見と解明を目指して、複数の外部パラメータを制御した極低温物性測定に取り組んでいる。特に、自由エネルギーを反映する熱力学量の精密測定に力を入れている。また、装置開発や物性測定技術の高度化にも注力し、独創的なアプローチで新奇物性の開拓に挑んでいる。

居室:16号館602A

栗原 貴之 准教授 (超高速光物性,揺らぎ,THz)

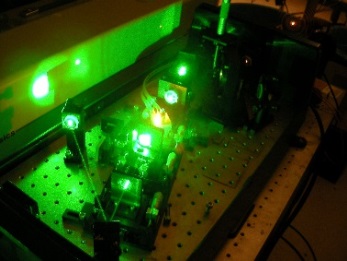

フェムト秒レーザーを用いた独自の計測技術を開発して,固体中の超高速現象を研究します。

特に,テラヘルツ帯域における反強磁性体のダイナミクスや,熱エネルギーによって駆動されたスピンの「揺らぎ」,位相制御された光による非線形光学,などを研究しています。

「世界で唯一の計測装置・光源を作ることで,人跡未踏の物理現象を可視化する」ことを目指します。

居室:16号館507A

松田 恭幸 教授 (低エネルギー素粒子物理学実験)

低エネルギーの精密測定による素粒子物理学実験ならびにその応用研究をめざす。反陽子の磁気モーメントの精密測定実験、反水素原子の超微細構造の分光実験、ミューオニウム原子の超微細構造の分光実験を進めるとともに、超低速ミューオンビームを用いた物性物理学研究、化学反応研究へ向けての開発も進めている。

居室:16号館222A

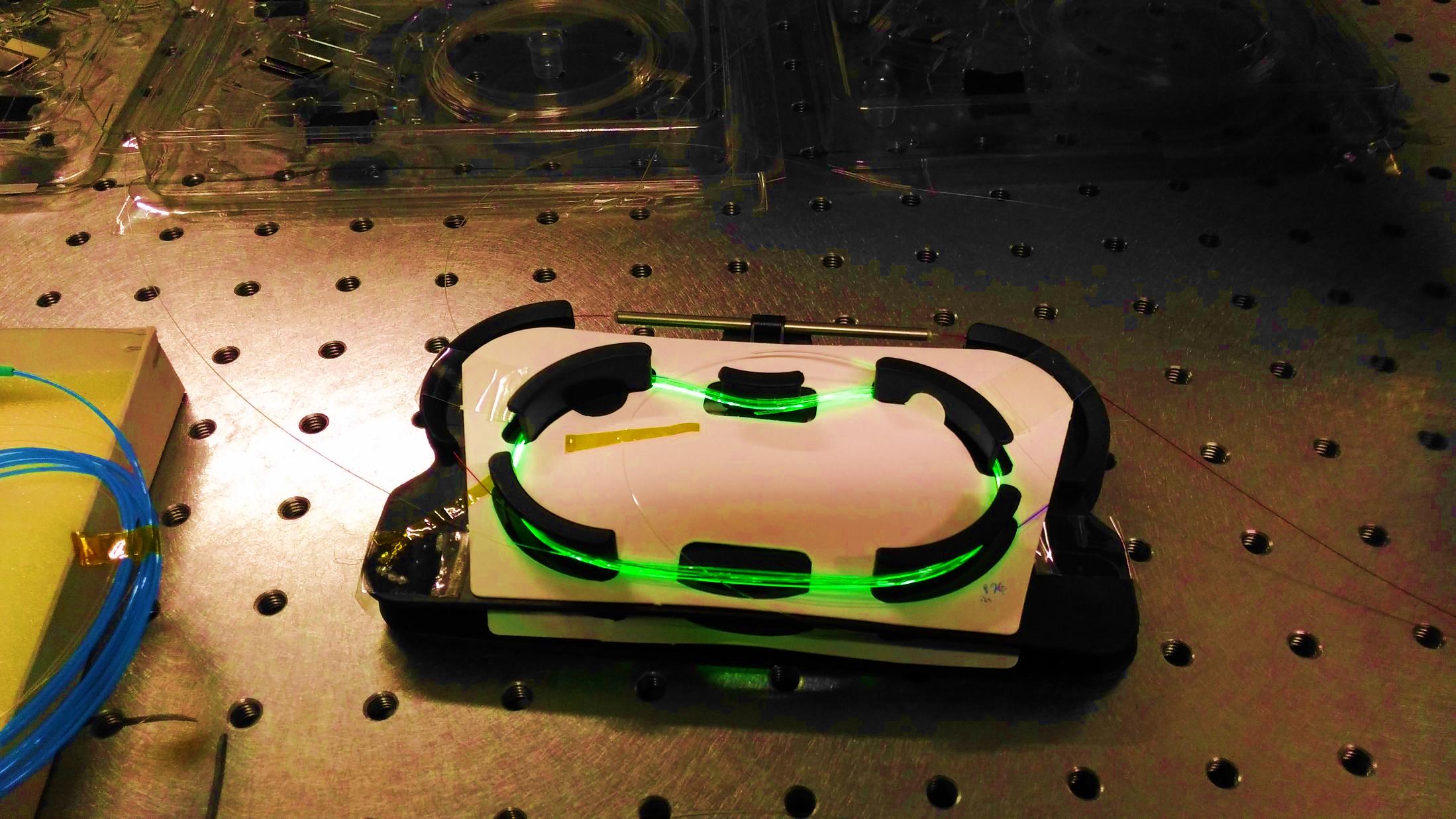

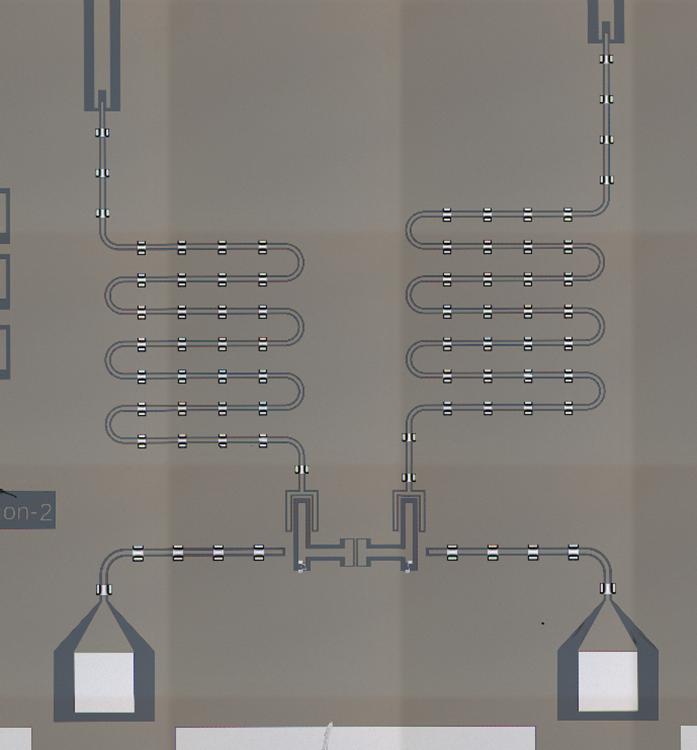

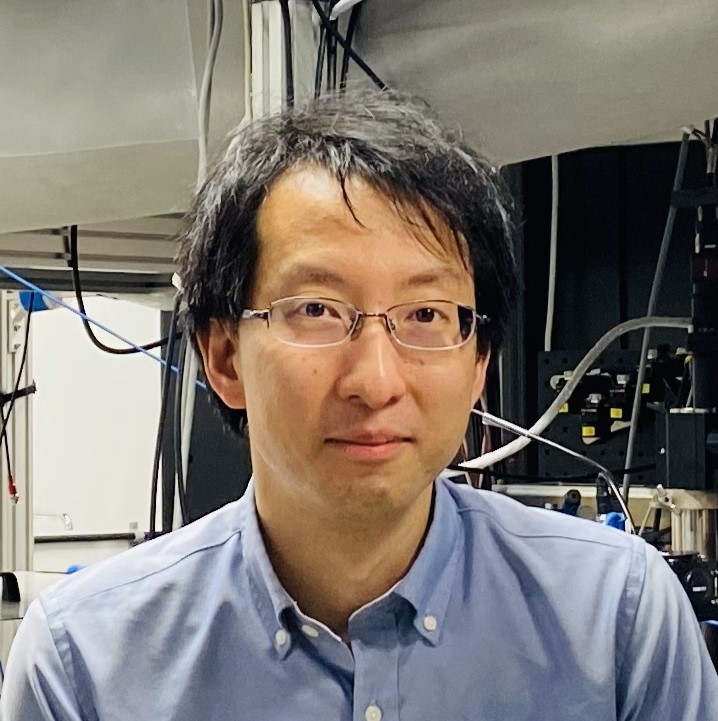

野口 篤史 准教授 (イオン・超伝導・ハイブリッド量子系)

量子エレクトロニクス、とくに量子コンピュータや量子ネットワーク実現に向けた、超伝導量子回路やハイブリッド量子系の実現を目指している。高い精度での量子制御は、センサーなどの用途にも活用される。超伝導回路やイオンの高い量子制御技術を用いることで、様々な物理系を量子的に扱い、測定することが可能になる。

居室:10号館403

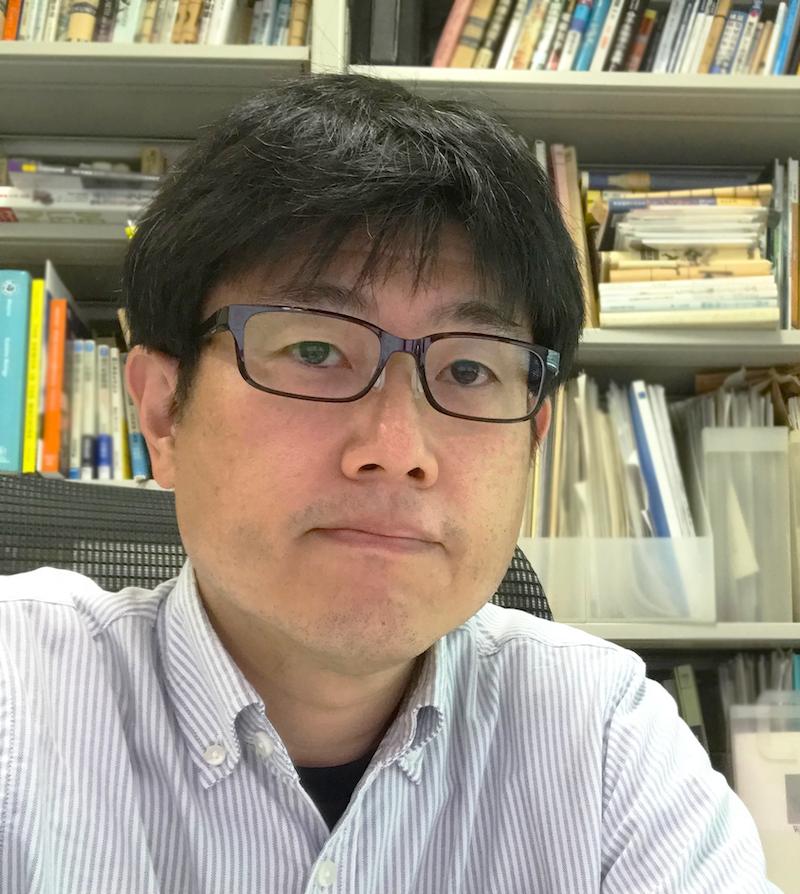

鳥井 寿夫 教授 (原子物理学・レーザー冷却実験)

レーザー光を用いて、原子を絶対零度近くまで冷やします。冷却原子分子を用いて、次世代の量子技術である量子センシングを研究しています。量子センシングとして電子の永久電気双極子モーメント(EDM)の探索、原子時計、ダークマター探索、磁気センサなど、基礎物理から応用まで研究しています。

居室:16号館224A

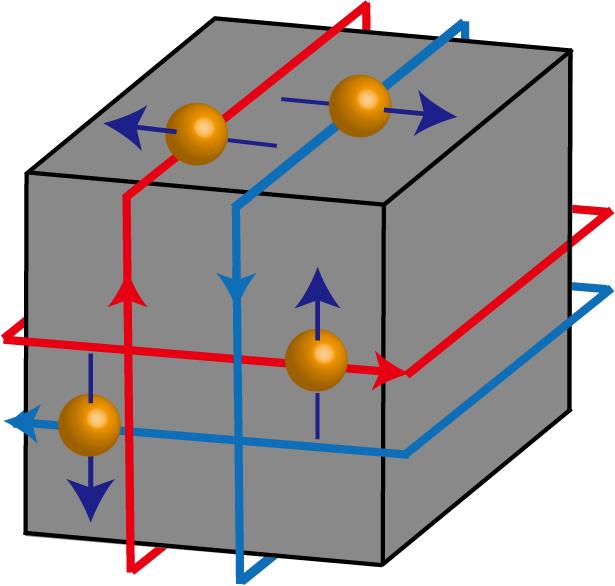

素川 靖司 准教授 (原子物理学・量子エンジニアリング)

ファインマンによって提唱された量子シミュレーションと呼ばれる手法に基づき、多数の量子力学的な粒子が相互作用することで創発する難解な量子多体現象の謎に実験的に迫ることを目指している。ほぼ絶対零度まで冷却した原子気体を捕捉・配列し、量子エンジニアリングすることで、理想的な量子系を人工的に創り出している。

居室:16号館223B

澤井 哲 教授 (生命システムの物理学)

細胞に固有な動的構造や情報処理特性の理解を、実験解析から進めている。力学系、情報理論を背景としつつ、真核細胞の細胞間シグナリング、細胞運動、細胞分化の測定と解析と、これらのための分子遺伝学的な機能解析、可視化技術、測定系の開発をおこなっている。実験対象として、這い回る細胞である、粘菌細胞と免疫系細胞に特に注目している。

居室:16号館710B

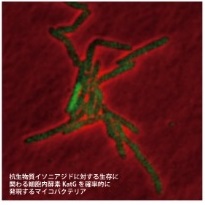

若本 祐一 教授 (適応・分化・進化の生物物理学)

バクテリアなどの単細胞生物やガン細胞を対象に、生と死のギリギリの境界で起こる生理的な適応や進化的適応現象の原理解明を目指している。また、そのために必要となる、1細胞計測技術や、統計理論、生細胞内の多数の分子の状態を同定する分光技術の開発などもおこなっている。

居室:16号館330

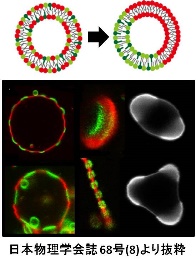

柳澤 実穂 准教授 (ソフトマターと生命現象の物理学)

高分子や液滴、ゲル、泡といった柔らかな材料群(ソフトマター)は身の回りに溢れている。我々はイメージング技術や蛍光相関分光法、粘弾性測定を用いた(1)ソフトマターの物性や相転移の実験的研究と、特に細胞サイズのソフトマターの知見をもとに、(2)生命現象の物理的理解や(3)新規ミクロ材料創成を目指す研究も行っている。

居室:生研T棟401

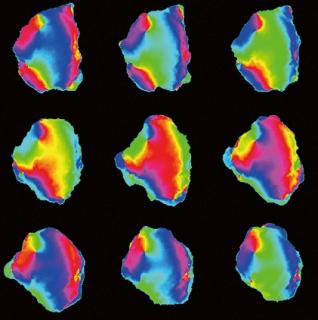

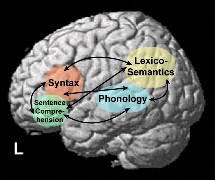

酒井 邦嘉 教授 (脳機能解析学・言語脳科学)

核磁気共鳴現象に基づくMRI(磁気共鳴映像法)や、DTI(拡散テンソルイメージング)などの先端的物理計測技術による脳機能の解析。特に、自然言語の文法性や多言語・音楽といった高次脳機能を明らかにするための研究を行う。

居室:16号館711