D2グループ概要

Dグループは物性物理学・一般物理学の実験を行うD1グループと分子科学・物質科学の実験を行うD2グループに分けられます。

D2グループは、物理化学、無機化学、有機化学の体系を中心に、分子やその集合体、表面・界面、生体擬似組織体などを対象とし、 ミクロからメゾ、マクロの各階層にわたる構造・ダイナミクス・機能に関する教育・研究を、理論と実験の密接な協力のもとに行っています。 CグループやD1グループとも協同して、この両者の研究活動が相互に刺激し、活性化しあう体制を整え、分野の壁にとらわれない学際的な研究を推進するとともに、 人間や生命環境と科学との共生を考えることのできる問題解決型の人材を育てることを目標としています。

説明会ではD1、D2グループに分かれて研究室紹介を行います。

他グループへ移動

Aグループ(科学史・科学哲学)Bグループ(素粒子理論)

Cグループ(物性物理学・一般物理学(理論))

D1グループ(物性物理学・一般物理学(実験))

真船 文隆 教授(ナノ化学・レーザー物理化学)

ナノ・サブナノメートルの大きさの原子の集合体(ナノ粒子・クラスター)の構造、反応、物性に関する実験研究。ナノ粒子・クラスターのサイズ、組成に注目し、特異な機能を持つ物質を高速で探索して実用に資する高活性触媒の開発を目指す。また、オランダにある自由電子レーザーFELIXを用いて、クラスターの構造解析を行う。

居室:16号館425A

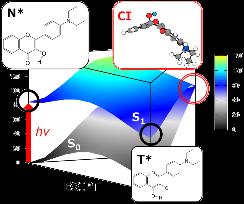

横川 大輔 准教授(理論化学・電子状態理論・物理化学)

溶液、固体中で起きている様々な化学現象の原子・電子レベルでの理解を目指した理論研究。特に、マクロな世界で議論される熱や自由エネルギーが、原子や電子のミクロな情報からどのように決定されるかを明らかにするために、独自の理論や解析法の開発を進めている。

居室:16号館729A

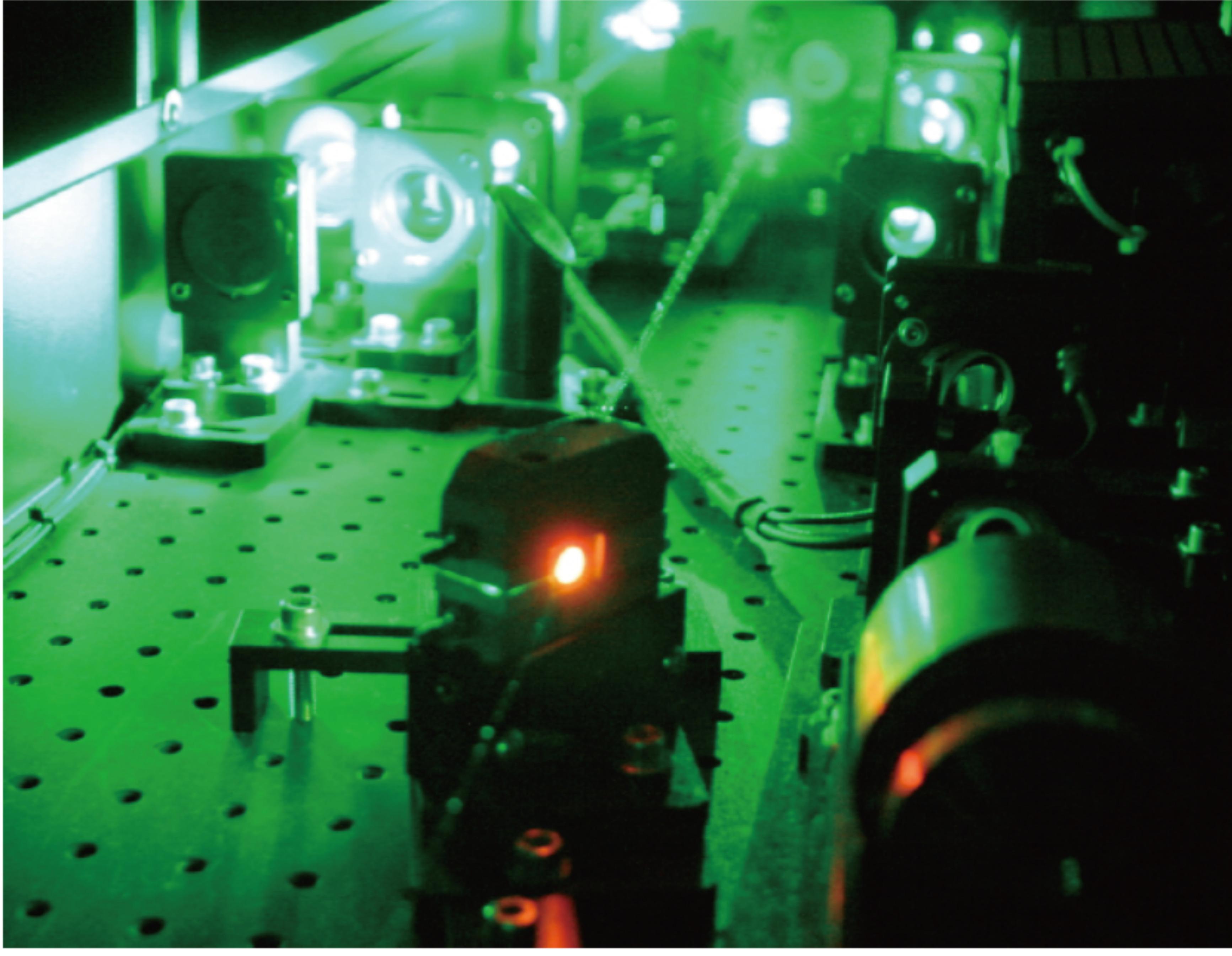

長谷川 宗良 教授(高強度レーザー科学・分子分光学)

高強度レーザー光と気相分子との相互作用により生じる現象を、フェムト秒レーザー光を用いた実時間測定および高分解能レーザー光を用いた周波数領域の状態分布計測などによって解明することを目指す。特に、高強度光により誘起される分子回転、核スピンダイナミクス、イオン化過程の解明を目指す。

居室:16号館509B

奥野 将成 准教授(分子分光学・構造化学)

非線形光学や顕微鏡を用いた新規分子分光法の開発およびその凝縮相・界面への応用。水溶液中や空気/溶液界面における水素結合・生体分子・分子キラリティーを対象とし、分子の振動スペクトルを通じてこれまで未解明であった分子や凝集体の構造・ダイナミクスを明らかにする。

居室:16号館402A

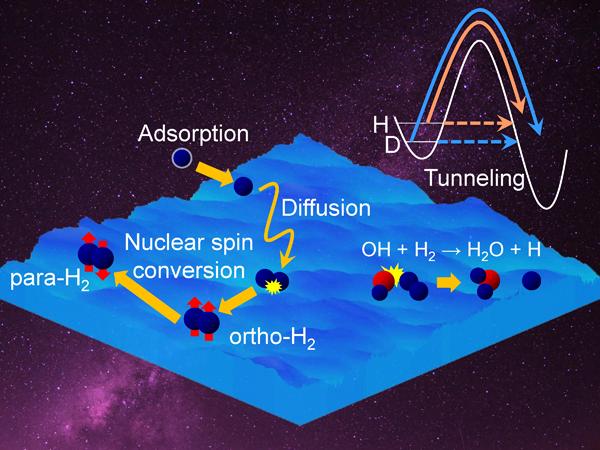

羽馬 哲也 准教授(物理化学・天文学)

宇宙における物質進化を理解するために、星間塵の表面物理・化学過程を解明するための実験研究をおこなっている。最近では、今後の地球の気候変動を予測するために必要となるであろう植物や海洋表面、大気エアロゾルといった複雑な物質の表面物理・化学を理解するための実験装置の開発もおこなっている。

居室:生産研T棟306

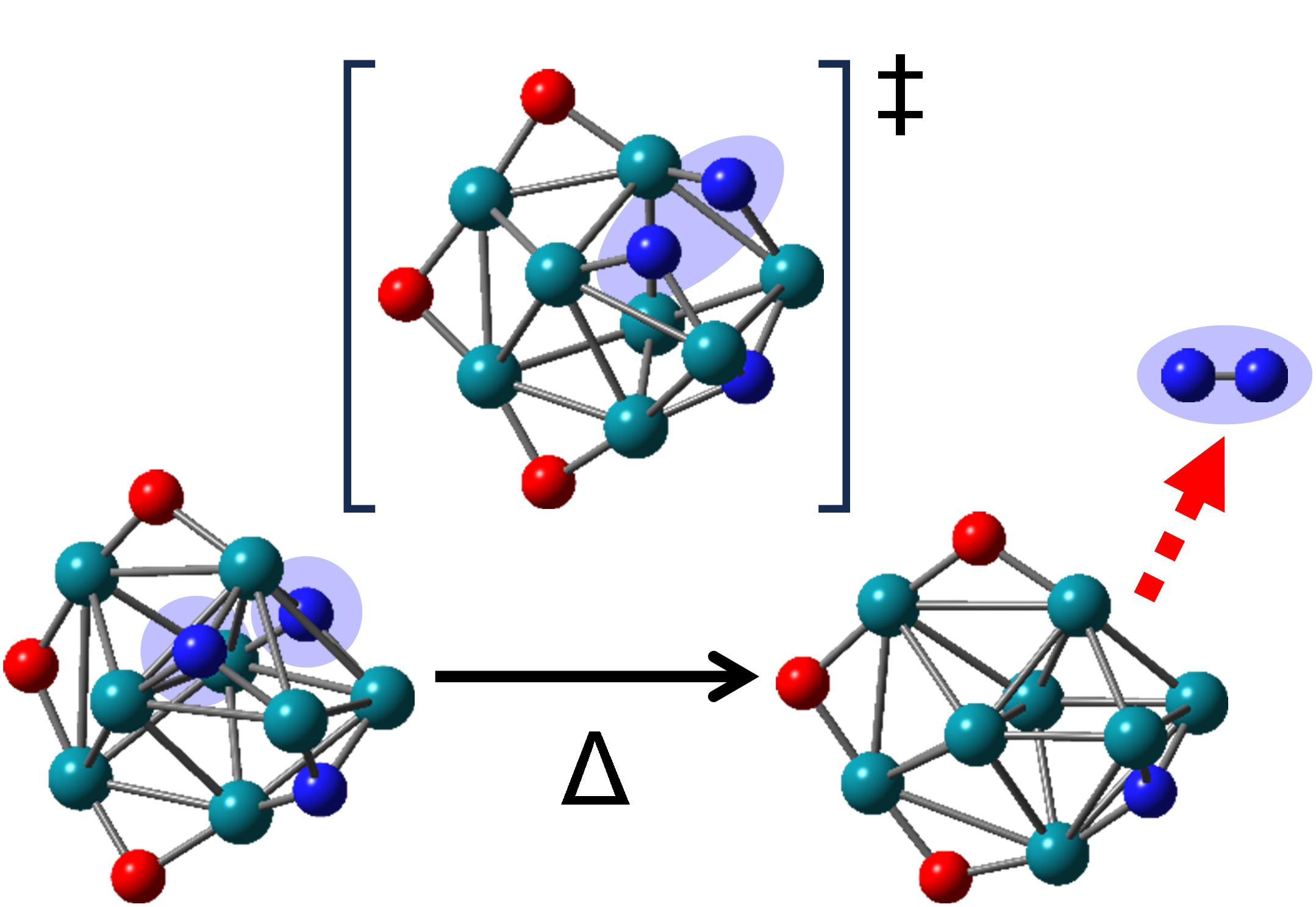

永田 利明 講師(クラスター化学・物理化学)

真空中でレーザー蒸発法により金属や金属酸化物のクラスターを生成し、一酸化窒素などの気体分子との反応を質量分析法により追跡する。反応の濃度依存性および温度依存性から速度論的な解析を行い、量子化学計算と組み合わせることで、金属や金属酸化物の表面で起こる化学反応の機構を明らかにすることを目指す。

居室:16号館421B

平岡 秀一 教授(超分子化学・有機化学)

分子自己集合体の形成機構および速度論支配における分子自己集合の原理の解明を通して、準安定な集合体や散逸集合体の形成による分子システムの創成を目指している。

居室:15号館525B

内田 さやか 教授(機能性固体の化学)

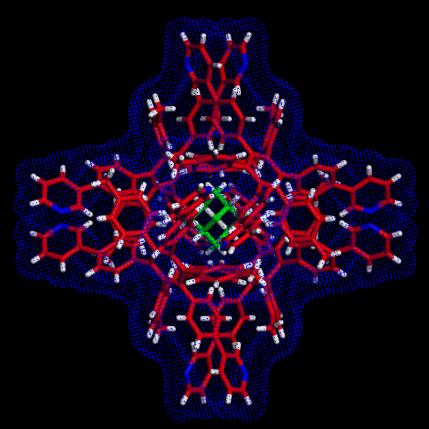

分子性無機酸化物クラスターの配列制御や有機金属錯体との複合化による固体材料(吸着分離・触媒・イオン伝導体材料)の合成・構造解析・物性開発に関する研究を行っている。

居室:16号館424

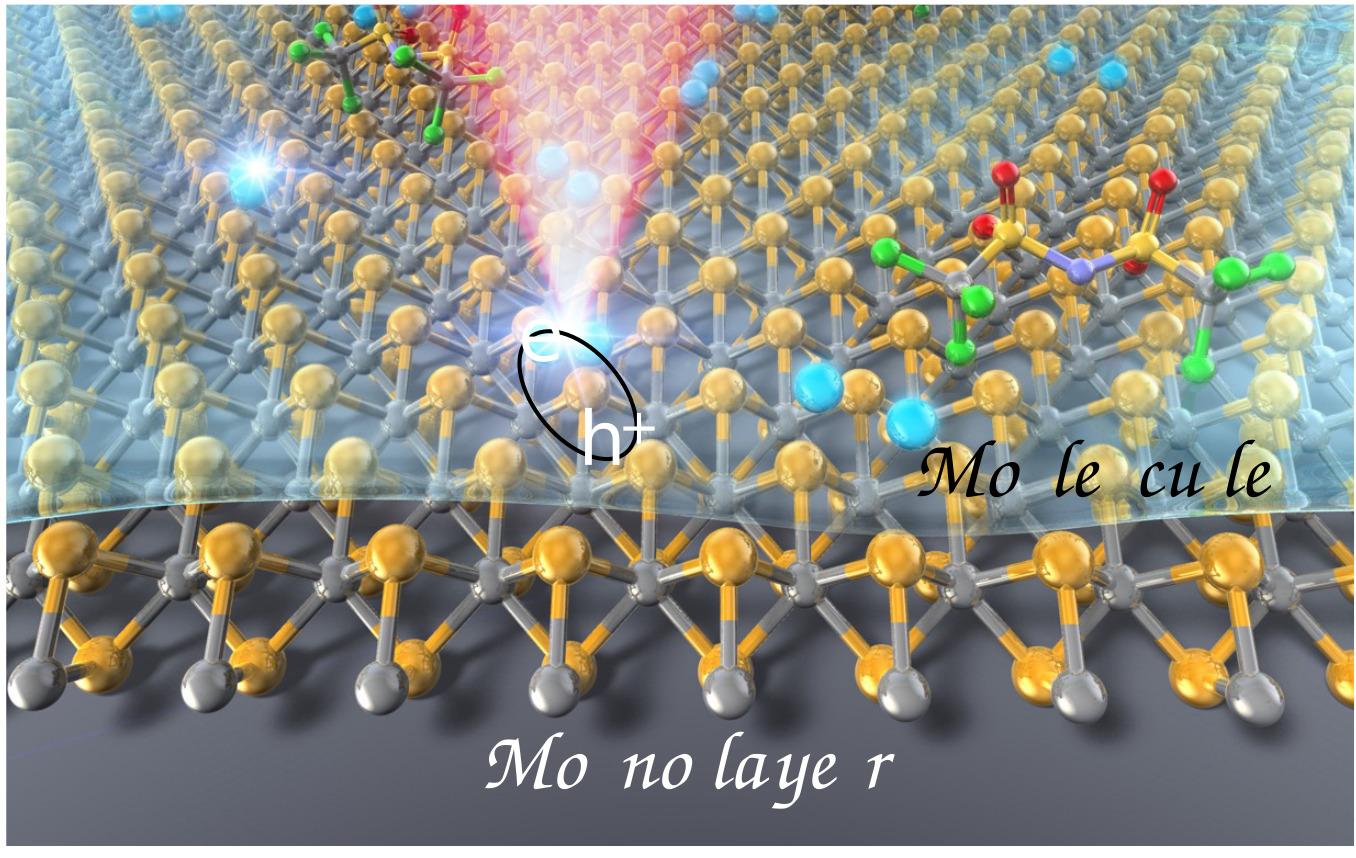

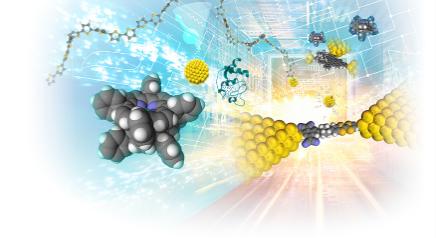

桐谷 乃輔 准教授(有機無機ハイブリッド・電子物理工学・超分子化学)

電子工学や量子工学に分子化学を融合した、ナノシステムやエレクトロニクスの創出を目指している。(1)二次元半導体表面に分子を接合することで得られる電子物性の開拓やデバイスの開発。(2)分子集団の自由度を利用した、散逸性を有する電子デバイスや自発性を示すデバイスの創出。

居室:16号館502

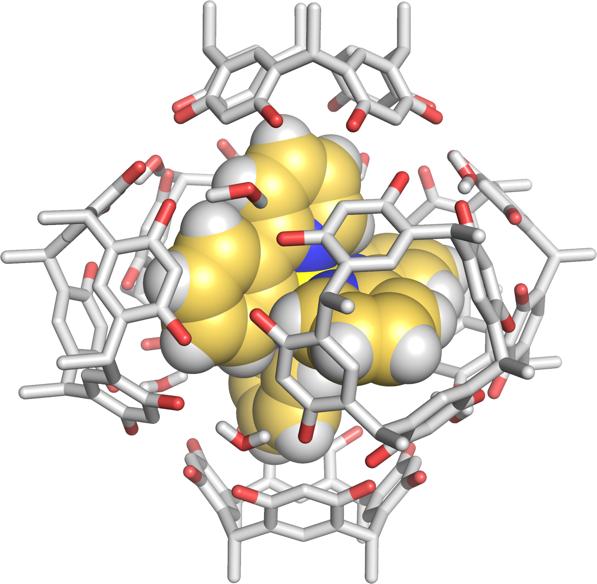

堀内 新之介 講師(超分子化学・錯体化学)

有機分子と金属錯体を組み合わせた新しい超分子複合体を合成し、その特異な集合構造を解明するとともに、集合構造に由来する新奇機能物性を明らかにする。

居室:16号館521B

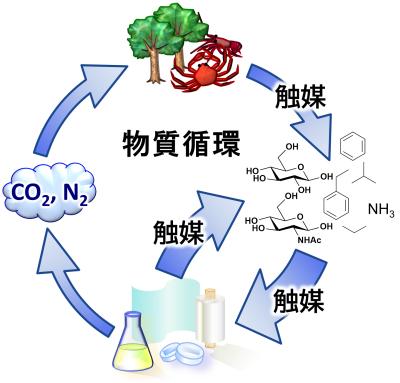

小林 広和 准教授(触媒化学・物質循環化学)

環境と調和した持続可能な化学を目指して触媒化学の研究を行っている。特に、(1) 再生可能資源であるバイオマスから、その構造を活かした有用物質合成、(2) 使用済みプラスチックを選択的に化学原料に戻す反応、(3) 基礎原料であるアルカンの選択酸化による化学品の合成に関し、有効な触媒反応の開発やその機構に関する学術的な解明を通じて、物質循環に資する触媒化学の構築を目指す。

居室:10号館403F

寺尾 潤 教授(分子建築学)

分子建築士として設計・合成を行い分子サイズの機械、電子素子、および超分子構造体の作製を行う。具体的には、①持続可能な太陽光エネルギーを利用する光増感型高分子触媒の創成、②無機物を超越する高速電荷輸送有機電子素子の開発、③“有機分子ならではの化学変化”を利用したナノスケール電子素子の作製、④超分子化合物の分子認識能を利用したウエアラブル病理診断システムの創製を行う。

居室:16号館702B

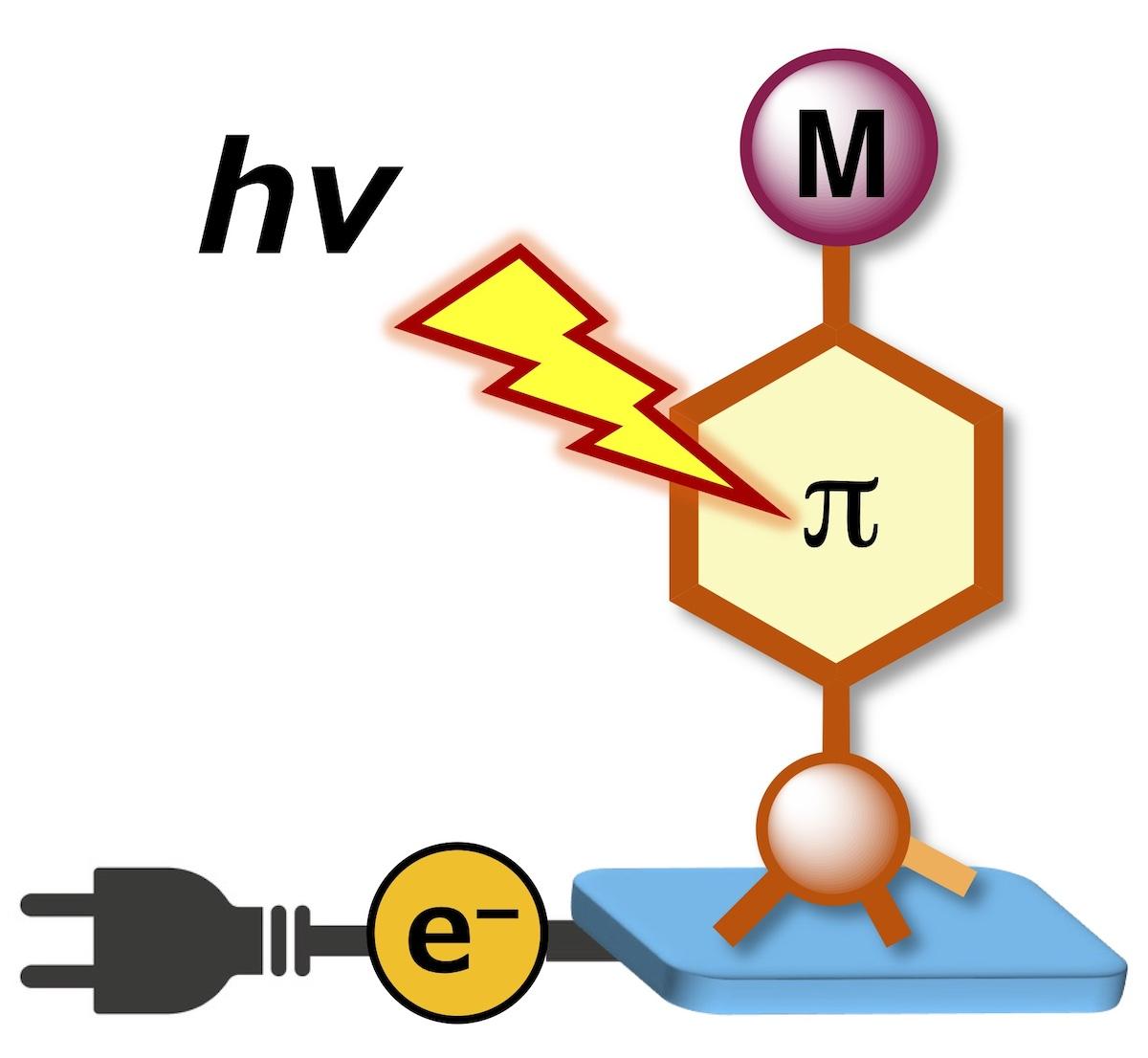

岩井 智弘 講師(触媒有機化学・材料機能化学)

化学反応場の精密設計に基づく有機合成触媒および機能性材料の開発。具体的には、1)光・電気エネルギーを用いた物質変換法の開拓、2)超分子相互作用に基づく触媒設計・合成、3)単一分子デバイスを指向した有機−無機ハイブリッド材料の創製を行う。

居室:16号館703

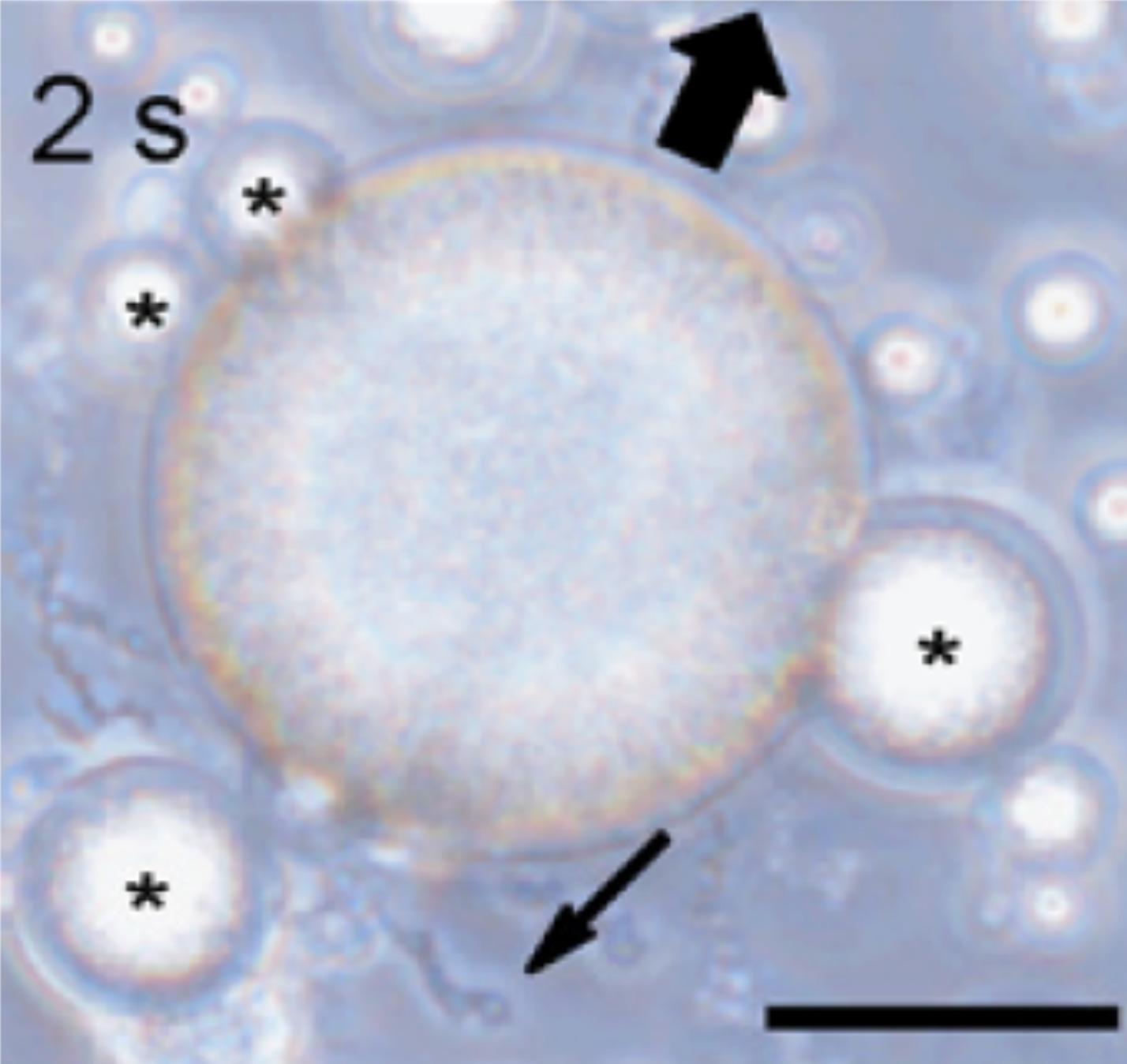

豊田 太郎 准教授(分子集積システム創成・ソフトマター)

細胞・細胞集団サイズの有機分子集合体のダイナミクスおよび機能創成。特に、有機分子集合体の自己増殖や駆動、または協同現象、ヒステリシス。有機分子や高分子を設計・合成し、光学計測を駆使してダイナミクスや機能の作動原理に迫る。生物と前生物の間を接続する分子集合体モデルを創成し、生命システムの理解へつなげる。

居室:16号館604

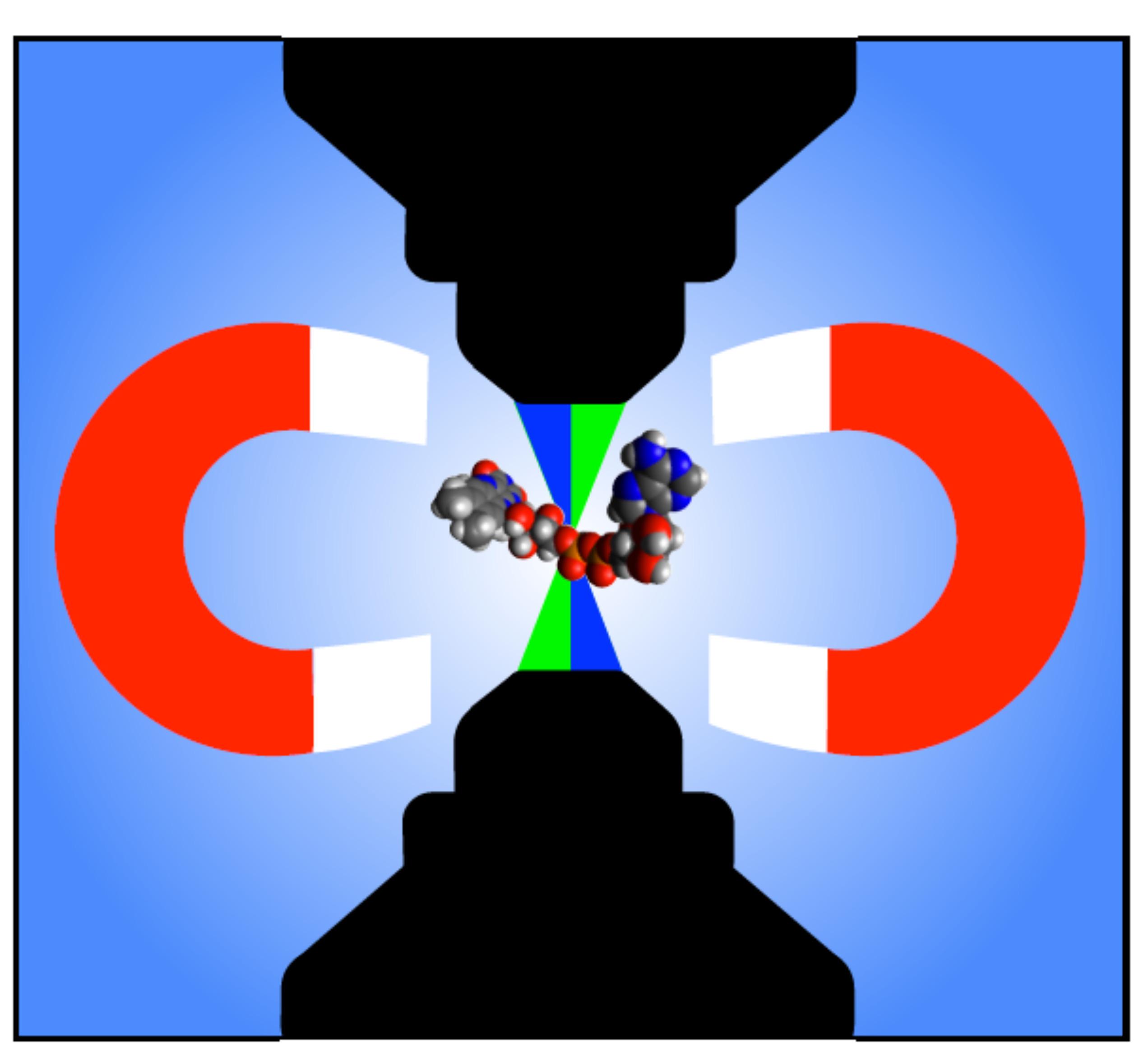

ウッドワード ジョナサン 教授(光化学・量子生物学)

生命現象を量子力学の観点から理解することを目指し、特に動物の磁気受容メカニズムを電子スピンに基づく量子効果の観点から探究しています。具体的には、生きた細胞内で量子効果の影響を直接観察することに重点を置き、最先端のレーザー技術を駆使した独自の分光・顕微鏡ベースの測定装置を開発しています。また、有機合成化学や分子生物学に基づく光磁気感受分子プローブの開発や応用を通じて、生体系における磁気感受性反応を研究しています。

居室:駒場国際教育研究棟210B